えくぼ先生6時間目

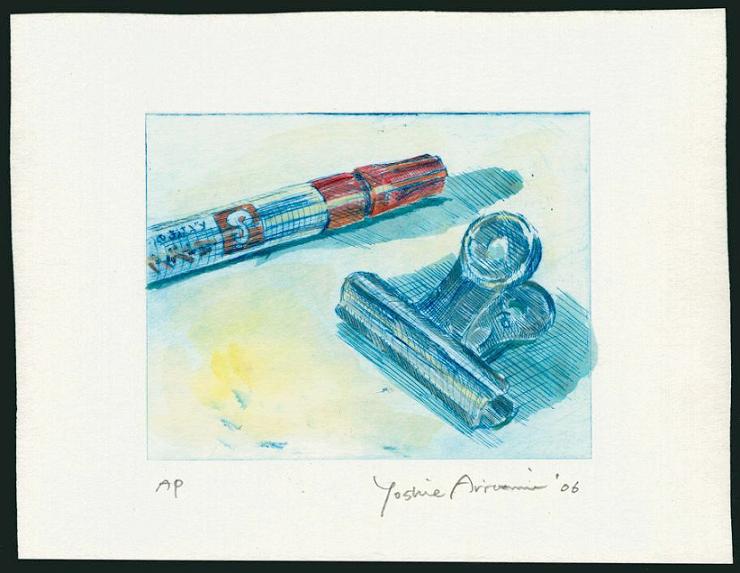

ドライポイントと彩色による身の回りの静物画

drypoints

画像をクリックすると大きな画面で見れます

|

|

えくぼ先生の参考作品 |

|

|

|

制作の進め方 |

|

1、静物の前に透明の塩ビ板(アクリル板)をおき、上から油性ペンで静物や影の形をなぞる。

2、なぞったものをもとに、ニードルで塩ビ板を削っていく。

3、塩ビ版にインクをのせ、ふき取り、プレス機で刷る。

4、すったものに水彩絵の具で彩色する。

|

|

えくぼせんせいのコメント

|

|

・ドライポイントは、金属の針(ニードル)を使い、版(一般的に銅板、この場合塩ビ板)に直接彫って描画する版画の技法(凹版技法)です。削ったところが黒の線として出ます。黒い(灰色い)広い面を出したいときは、線を網目状に彫っていきます。

・静物の上に塩ビ板を置くとき、斜めに置いて、なぞらせたよ。

・彩色は、簡単に。そのかわり、影(明暗)や形をしっかり、版に彫っておいたほうがいいわ。(彩色しなくても白黒の作品になるくらい。)

|

|

生徒作品 |

|

|

|

メガネ先生の授業の裏を読む |

|

写実的な表現ができるこの方法は、モチーフの選び方や作る目的が大事になってきます。(写真に負けないものが必要になります。)身近なものを原寸大で表現させたこの教材は、身近なものを普段と違う角度から見つめなすことができた点で、よいモチーフ選びをしたのではないかと思います。

細かい葉脈の葉などもモチーフとしては面白いと思います。

モチーフを変えることで、小学生くらいの子供には細かいところまで写し取る面白さを、大人にはモチーフと構図の妙と対象の再発見を楽しめるものになるでしょう。

|