えくぼ先生3時間目

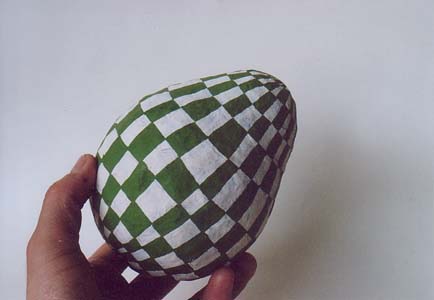

ポップ調・張り子の置物

Hariko(papers)

画像をクリックすると大きな画面で見れます

|

|

えくぼ先生の参考作品 |

|

|

|

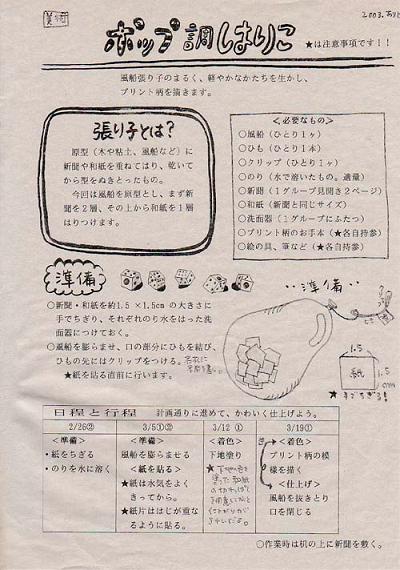

制作の進め方 |

|

1:新聞・和紙を約1.5×1.5cmの大きさに手でちぎり、それぞれのり水をはった洗面器につけておく。

2:風船を膨らませ、口の部分にひもを結び、ひもの先にはクリップをつける。※紙を貼る直前に行います。

3:下地塗りの後、プリント柄の模様を描き、最後に風船を抜き取り、口を閉じます。

|

|

えくぼせんせいのコメント

|

|

図1 図1 |

図2 図2 |

・プリント(図1)をくばって、張り子のことや作業のながれをつかませたよ。

・一番のポイントはいっきに新聞、和紙を貼っていくことだよ。高校生なら、きっちり2時間かかるかな。風船がしぼんでしまわないうちにね。

・プリント柄は雑誌の切り抜き(図2)でもいいし、はぎれでもいいよ。かわいくてかっこいいものをえらんでね。

・女の子におすすめだよ。

|

|

生徒作品 |

|

|

|

メガネ先生の授業の裏を読む |

|

張り子は「子供たちが熱中してつくる」という話はよく聞きます。それは日本人が手先を使う作業というものに、昔から手馴れているからかもしれませんね。「手先の器用さ」や「日本文化」、「現代的なデザイン」を楽しく学べる良い教材だと思います。

特に絵を描くのが苦手でも、きちんと決まった作業を行うのが得意な子はよろこんでやるでしょう。

注意しなくてはいけないのは、「しっかりと柄を描く」ということ(絵を描かないということ)をしっかりと子供たちに伝えることです。

|